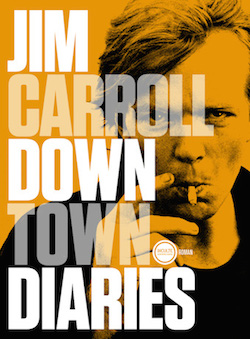

Downtown Diaries de Jim Carroll : un tour dans le wild side

Paru le 19 septembre 2015. 202 pages. Éditions Inculte. Traduction Jérôme Schmidt

S’agit-il d’une chronique ? D’un journal ? D’une fiction sur fond d’autobiographie ? Downtown Diaries est un peu tout cela à la fois, constitué d’une série d’anecdotes indépendantes, donnant l’impression que l’auteur les a écrites au fil de la mémoire, un souvenir entraînant le suivant, dans une chronologie assez floue. L’histoire se déroule dans le New York du début des années 1970 (à l’exception d’un bref passage par la Californie), dans une ville en faillite où cohabitent junkies, artistes fauchés et représentants de l’aristocratie bohème des Etats-Unis.

Et dans ce décor déglingué, Jim Carroll, poète, auteur des Basketball Diaries et musicien, ne dépare pas. Amateur de drogues diverses, dures de préférence, il fréquente l’intelligentsia locale, de Warhol à Allen Ginsberg, enchaîne les petits boulots à la Factory, passe ses soirées au Max’s Kansas City… Mais là où le livre se distingue de dizaines d’autres sur le même sujet – un paumé toxicomane errant dans la métropole de toutes les turpitudes – c’est par son évitement des clichés du genre et des plongées voyeuristes dans l’enfer de la came. Carroll nous fait grâce de ses quêtes de la prochaine dose et, s’il évoque un événement sordide, l’enrobe d’autodérision et de recul. À l’image de cet épisode où, alors qu’il a attrapé des morpions, sa petite amie du moment (Patti Smith sous pseudonyme) organise avec lui une course de parasites… Et quand il se conduit en authentique junkie, met le feu en somnolant, cigarette allumée en main, au canapé d’une fille qu’il vient de rencontrer et se réveille dans un appartement enfumé, il ne se départit pas de sa désinvolture. Il s’éclipse, penaud, et dresse le bilan de sa soirée catastrophe en se disant que « c’est le genre de plan qui arrive à Iggy ».

Avec ce ton léger et ce regard affuté, il dépeint l’ambiance à la Factory, à l’opposé de tout ce qu’on a pu imaginer. L’ambiance est studieuse, le patron radin et les invités de passage assez imbuvables – « Andy révèle le connard qui sommeille en vous », remarque-t-il en passant. Peu de choses l’impressionnent, et surtout pas la célébrité, puisqu’il taille un gentil costard à Bob Dylan, entouré d’une cour d’admirateurs, ou raconte avec délectation la rencontre explosive entre Allen Ginsberg et un sex-toy.

Ses anecdotes, de la plus farfelue à la plus sombre, incitent à la nostalgie d’un temps à la fois plus dur et tout en excès réjouissants, et fascinent tout fan de culture new-yorkaise, au sens large, qui se respecte. Jim Carrol fait partie de ces chanceux qui se retrouvent toujours au bon endroit, au bon moment, sans pour autant saisir les occasions, manque d’ambition chronique oblige. Symbole d’une génération encore épargnée par l’obsession de réussite et de fric qui va gangréner New York dans les eighties, il dresse en creux le portrait d’un grand type attachant, sûrement trop doué pour savoir ce qu’il veut faire de sa vie. Ses Downtown Diaries (qui bénéficient d’une excellente traduction, qualité rare méritant d’être soulignée), loin de combler la curiosité, donnent envie de lire le reste de son œuvre – ses mémoires et un unique roman – afin de mieux connaître ce drôle d’oiseau, difficile à ranger dans une case.

- Le Bercail de Marie Causse : d'autres vies que la sienne par Thomas Messias

- Deux messieurs sur la plage de Michael Köhlmeier : tenir le chien en laisse par Anthony

- D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan : écrire le vivant par Catnatt

- Histoire de l'amour et de la haine de Charles Dantzig : rester dans sa tour par Lucile Bellan

- Charøgnards de Stéphane Vanderhaeghe : de quoi l’écriture se nourrit-elle ? par Alexis Joan-Grangé

- Downtown Diaries de Jim Carroll : un tour dans le wild side par Isabelle Chelley

- Le regard de Gordon Brown de Barthélémy Théobald-Brosseau : se trouver dans le virtuel par Benjamin Fogel

- La terre qui penche de Carole Martinez : perdre le cap par Catnatt

- Eva de Simon Liberati : prolonger l'obsession par Lucile Bellan

- Sfumato de Xavier Durringer : un problème de mise en scène par Thomas Messias

- Les gens dans l'enveloppe d'Isabelle Monnin (avec Alex Beaupain) : fouiller dans les photos par Lucile Bellan

- Un amour impossible de Christine Angot : nous nous sommes tant aimés ! par Arbobo

- Neverhome de Laird Hunt : l'homme qui aimait les femmes par Esther Buitekant